自分らしく

〈近畿圏枝毛線巡礼〉(14)近畿日本鉄道 信貴(しぎ)線

近鉄のなかでもっともキツい坂道路線

近鉄『大阪線』の各駅停車は『高安駅』どまりが多いのですが、『信貴線』はその一つ手前の『河内山本駅』から発着します。信貴山南側山腹にある『信貴山朝護孫子寺』への参詣客を運ぶために作られた路線で、近鉄の前身のひとつである『大阪電気軌道』の手によって1930年に開業しました。

2両編成の電車は河内山本駅を出ると、大きく左へカーブを切ります。車窓に広がるのは住宅地で、大阪のベッドタウンとなっているようです。線路はずっと上り坂で、途中駅の『服部川(はっとりがわ)駅』付近は近鉄でもっともキツい40パーミル(水平方向に1000 m進むと40m上がる)の勾配があります。このあたりからは大阪平野が一望できます。

服部川から先は住宅もまばらになり、農地が多くみられるようになります。線路はあいかわらず上り坂が続き、山岳鉄道さながらの雰囲気。やがて行く手に山が迫ってくると、それを避けるように右へ大きくカーブし、終点の『信貴山口(しぎさんぐち)駅』へ到着します。

ここから朝護孫子寺へは、『西信貴鋼索線』というケーブルカーで『高安山駅』へ、そこから山門へはバスを乗り継いで向かいます。1944年まではこのバス路線を『信貴山急行電鉄』という電車が走っていたそうですが、その痕跡が高安山駅の近くに残っていました。

聖徳太子ゆかりのお寺は虎のモチーフでいっぱい

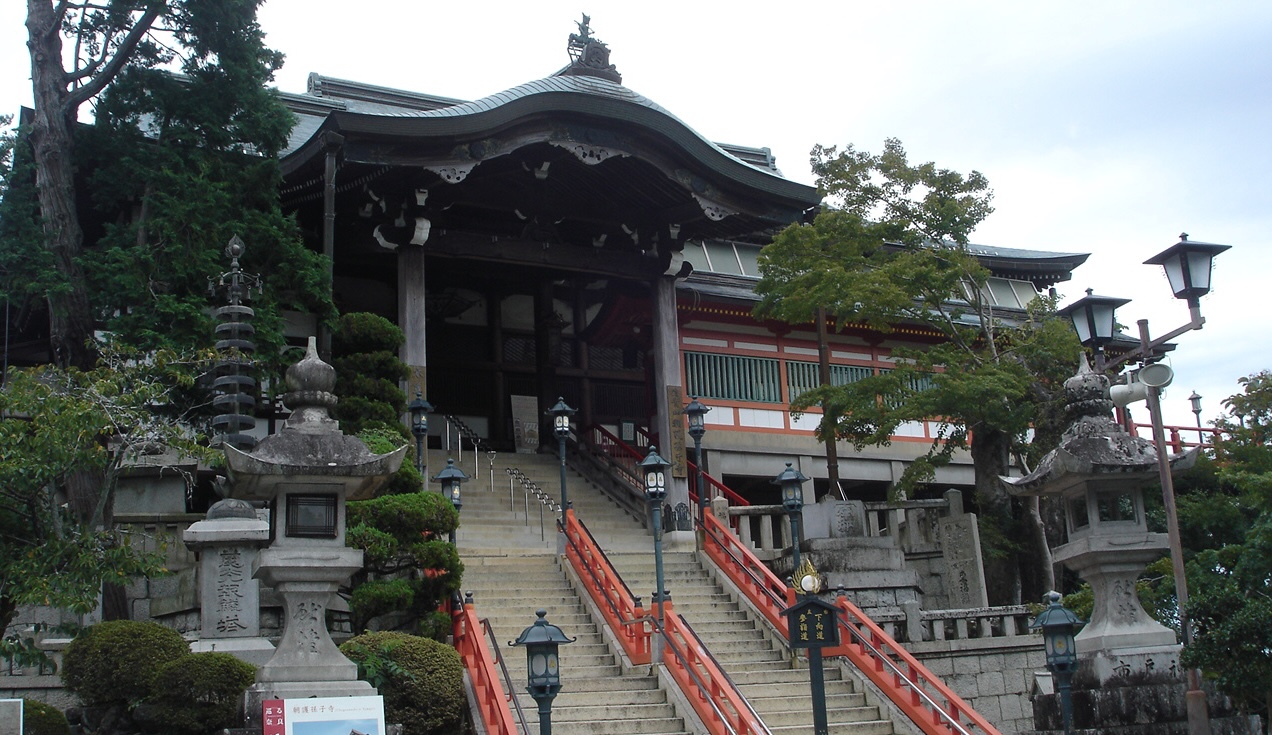

朝護孫子寺へ行ってみましょう。寺の伝承では、聖徳太子が毘沙門天の加護によって物部守屋に勝利したことから、自ら刻んだ毘沙門天を本尊として当寺を創建したといわれています。本堂(写真)で行われている『戒壇巡り』は、地下の真っ暗な回廊を手探りで進み、途中にある『如意宝珠』を納める錠前に触れると心願成就のご利益があると言われています。

また聖徳太子が毘沙門天を感得したのが寅(とら)の年、寅の月、寅の日、寅の刻だったことから、境内には張子の虎や石像など、虎をモチーフとしたモニュメントあちこちに置かれています。

おみやげは、河内山本駅近くの『桃林堂』の『丹波大納言 寒天ぐるめ』です。すっきりした味の寒天のなかに、甘く煮た大粒の小豆がぎっしりと詰まっています。美味です。

サポーター

- フリーの編集/ライター。

主なフィールドはバレエ、鉄道、鉄道模型、70年代プログレッシヴ・ロック、古代史など。

近年は自費出版原稿のリライト、編集を主に手がける。好きな言葉は「棚からぼたもち」。

プロフィール

最新の記事

自分らしく2025年8月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(17)JR西日本 和田岬(わだみさき)線

自分らしく2025年8月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(17)JR西日本 和田岬(わだみさき)線 自分らしく2025年8月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(16)阪神電鉄 武庫川(むこがわ)線

自分らしく2025年8月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(16)阪神電鉄 武庫川(むこがわ)線 自分らしく2025年8月1日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(15)近畿日本鉄道 天理(てんり)線

自分らしく2025年8月1日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(15)近畿日本鉄道 天理(てんり)線 自分らしく2025年7月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(14)近畿日本鉄道 信貴(しぎ)線

自分らしく2025年7月15日〈近畿圏枝毛線巡礼〉(14)近畿日本鉄道 信貴(しぎ)線